Le droit commercial français, bien que tendant vers une application uniforme sur le territoire national, présente des visages multiples et adaptés dans les collectivités d’outre-mer. Loin d’être une simple déclinaison du droit de l’hexagone, le droit commercial ultramarin est le fruit d’une histoire, d’une politique de développement et de statuts constitutionnels spécifiques qui façonnent un paysage juridique original. Cet article propose une vue d’ensemble de cette branche du droit, en se concentrant sur son organisation judiciaire particulière, notamment les tribunaux mixtes de commerce, et en survolant les principales adaptations législatives. Les spécificités de chaque territoire, qui méritent une analyse approfondie, sont traitées plus en détail dans nos articles dédiés.

Comprendre le contexte et les principes du droit commercial ultramarin

La singularité du droit des affaires en outre-mer ne relève pas du hasard. Elle puise sa source dans la Constitution elle-même et vise à répondre à des objectifs économiques précis, cherchant à favoriser un développement durable qui concilie l’unité de la République avec les réalités locales.

Le cadre constitutionnel : article 73 et article 74, socle des particularismes

La distinction fondamentale du droit ultramarin repose sur deux articles de la Constitution. L’article 73 consacre le principe de l’identité législative pour les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte). En théorie, le droit national (et notamment le Code civil ou le Code de commerce) s’y applique de plein droit. Toutefois, ce même article autorise des adaptations pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires. À l’inverse, l’article 74 établit le régime de la spécialité législative pour les collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) et la Nouvelle-Calédonie (régie par des dispositions spécifiques). Dans ces territoires, les lois et règlements ne sont applicables que sur mention expresse. Cette dualité constitutionnelle est la clé de voûte de toutes les différences observées en droit des affaires.

La recherche d’efficacité économique et la simplification du droit ultramarin

Au-delà du cadre institutionnel, le droit commercial ultramarin est influencé par une volonté de simplification et d’efficacité économique. Conscient des défis structurels de ces territoires (éloignement, marché étroit, coûts d’approche, et la lutte contre la vie chère), le législateur a souvent cherché à adapter les règles pour stimuler l’initiative locale, l’investissement et le dynamisme entrepreneurial dans chaque secteur d’activité. Cette approche pragmatique se traduit par des aménagements dans divers domaines, allant des procédures collectives aux règles de concurrence, avec l’ambition de fournir un cadre juridique qui soutient la croissance économique plutôt qu’il ne la contraint.

L’organisation judiciaire commerciale ultramarine : un modèle unique de justice mixte

C’est sans doute en matière d’organisation judiciaire que le particularisme ultramarin est le plus marqué. Plutôt que de transposer le modèle consulaire de l’hexagone, la plupart des territoires d’outre-mer ont opté pour une solution originale : le tribunal mixte de commerce. Pour une compréhension approfondie des mécanismes et des étapes d’une action en justice, consultez notre guide complet de la procédure devant le tribunal de commerce.

Les tribunaux mixtes de commerce (tmc) : fondements et ancienneté

L’idée d’une justice mixte, associant magistrats professionnels et juges issus du monde économique, n’est pas nouvelle. Elle a été instaurée dès le 26 avril 1928 dans les plus anciennes colonies départementalisées (Guadeloupe, Martinique, La Réunion) pour allier la connaissance technique du droit à celle des usages locaux. Ce modèle a démontré sa pertinence et a été progressivement étendu, devenant la règle de principe pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, mais aussi pour des territoires comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.

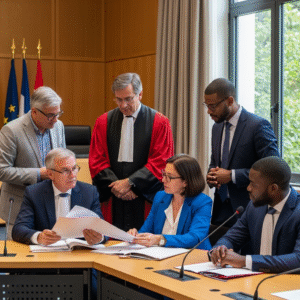

Composition des tmc : président, juges élus et greffe

Le tribunal mixte de commerce est présidé par un magistrat de carrière, généralement le président du tribunal judiciaire ou l’un de ses vice-présidents. Cette présence garantit le respect du statut de la magistrature et des règles procédurales. À ses côtés siègent des juges élus, des commerçants ou artisans choisis par leurs pairs. Leur nombre, supérieur à celui des magistrats professionnels dans la formation de jugement, assure une représentation forte du monde économique. Les conditions d’éligibilité et les modalités d’élection de ces juges sont calquées sur celles des juges consulaires métropolitains, avec quelques adaptations. Le greffe, traditionnellement public, a fait l’objet d’une réforme visant à le confier, comme dans l’hexagone, à des officiers publics et ministériels.

La spécificité de la mixité judiciaire à Wallis-et-Futuna

Le territoire de Wallis-et-Futuna présente une forme encore plus originale de justice mixte. En l’absence de juridiction dédiée, c’est le tribunal de première instance qui traite ces litiges. Lorsqu’il statue en formation collégiale, il s’adjoint les services d’assesseurs non professionnels. Ces derniers, qui ne sont pas nécessairement issus du monde des affaires, participent au jugement aux côtés du magistrat, illustrant une modalité d’adaptation poussée de l’organisation judiciaire aux réalités d’un territoire à faible volume de contentieux.

Compétences des tribunaux mixtes de commerce : matérielles et territoriales

La compétence des TMC est largement alignée sur celle de leurs homologues métropolitains. Ils connaissent des litiges relatifs aux engagements et contrats entre commerçants, à l’obligation de respecter les statuts des sociétés commerciales et aux actes de commerce. Cependant, des particularismes existent, notamment en matière de procédures collectives et de concurrence.

La compétence matérielle : alignement sur le droit commun et particularismes en procédures collectives

En matière de difficultés des entreprises, les TMC sont compétents pour ouvrir et suivre les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires. Une différence notable avec la métropole réside dans l’absence d’un dispositif de tribunaux de commerce spécialisés pour traiter les dossiers des plus grandes entreprises. Les TMC conservent donc leur compétence quel que soit le chiffre d’affaires ou le nombre de salariés du débiteur, une solution justifiée par le tissu économique local. Si votre entreprise ultramarine fait face à des difficultés, notre guide essentiel sur la période d’observation en procédure collective offre un éclairage précieux sur cette phase critique.

Compétence territoriale et validité des clauses attributives de juridiction

Les règles de compétence territoriale des TMC suivent majoritairement le droit privé commun de la procédure civile. Le tribunal compétent est en principe celui du domicile ou du siège social du défendeur. La validité des clauses attributives de juridiction, qui permettent aux commerçants de choisir un tribunal en cas de litige, est également reconnue. Toutefois, des dérogations existent, comme en Polynésie française où le code de procédure local annule toute clause attribuant compétence à un tribunal extérieur au territoire, protégeant ainsi la juridiction locale.

Les contentieux de la concurrence : une compétence centralisée et des inapplicabilités territoriales

Le traitement des pratiques anticoncurrentielles est un domaine où le particularisme ultramarin est fort. Il impacte directement le secteur de la distribution, les grossistes et in fine, les prix à la consommation. Pour des raisons d’efficacité et d’expertise, la compétence est souvent centralisée. Par exemple, le TMC de Fort-de-France est compétent pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Pour La Réunion et Mayotte, la compétence est même délocalisée au tribunal de commerce de Paris. De plus, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en vertu de leur large autonomie interne, le droit national de la concurrence est tout simplement inapplicable, remplacé par des réglementations locales mises en œuvre par une autorité locale. Les pratiques anticoncurrentielles sont strictement encadrées ; apprenez à identifier les abus de position dominante et à vous en prémunir.

Les juridictions commerciales du second degré et les voies de recours en outre-mer

L’organisation des voies de recours contre les décisions des TMC se rapproche davantage du droit commun. L’originalité constatée en première instance tend à s’estomper au niveau de l’appel, à une exception notable près.

Le taux de ressort et l’organisation des cours d’appel dans les dom-com

L’appel des jugements rendus par les TMC est possible lorsque l’intérêt du litige dépasse un certain montant, appelé taux de ressort. Ce seuil est généralement aligné sur celui de la métropole, fixé à 5 000 euros. Les recours sont portés devant la cour d’appel compétente (Basse-Terre, Fort-de-France, Cayenne, etc.), qui statue dans une formation composée exclusivement de magistrats professionnels. Pour Mayotte, les appels sont traités par une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, siégeant à Mamoudzou.

La particularité de la juridiction d’appel à Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon se distingue par une organisation unique au second degré. Le tribunal supérieur d’appel, qui connaît des recours contre les décisions commerciales, n’est pas composé uniquement de magistrats de carrière. À l’instar de ce qui se pratique à Wallis-et-Futuna en première instance, la formation de jugement inclut des assesseurs non professionnels. C’est le seul exemple de mixité judiciaire commerciale au niveau de l’appel dans l’organisation judiciaire nationale.

Adaptations législatives et réglementaires du droit commercial en outre-mer : un tableau comparatif

Chaque territoire ultramarin présente un corpus de règles commerciales qui lui est propre, avec un degré de dérogation au droit commun variable. Pour une vue d’ensemble des règles qui régissent la loyauté des affaires, notre guide complet sur l’obligation de non-concurrence en droit commercial est une ressource indispensable pour sécuriser tout contrat.

Mayotte : entre assimilation et particularismes juridiques

Devenue département, Mayotte est soumise au principe d’identité législative mais conserve de nombreuses spécificités. Le droit des affaires y est marqué par des adaptations en matière de baux commerciaux, de délais de paiement pour certaines marchandises, ou encore de procédures collectives. Ces règles visent à accompagner la transition de l’île vers le droit commun, un dispositif précisé par l’ordonnance du 26 avril 2012, tout en tenant compte de son contexte économique et social. Découvrez les régimes spécifiques et les adaptations essentielles du droit commercial à Mayotte pour comprendre les enjeux locaux.

Saint-Pierre-et-Miquelon : une spécialité législative réduite mais persistante

Bien que régie par l’article 74, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon applique très largement le droit commun. Les dérogations sont ciblées et concernent par exemple l’inapplicabilité de certaines dispositions sur le crédit-bail ou les baux commerciaux. D’autres règles sont simplement adaptées pour tenir compte des spécificités fiscales et administratives locales.

Nouvelle-Calédonie et Polynésie française : autonomie et application du droit commun

Ces deux collectivités jouissent d’une très large autonomie. Si de nombreuses dispositions du code de commerce national y sont déclarées applicables, elles coexistent avec un important corpus de réglementations locales (« lois du pays »), qui s’apparentent dans leur portée à une loi organique. Les exclusions sont notables, notamment en matière de droit de la concurrence où le droit métropolitain est totalement écarté. Pour aller plus loin sur les spécificités de ce territoire, notre article sur le droit commercial en Polynésie française détaille son régime unique et le rôle du tribunal de Papeete.

Wallis-et-Futuna et Saint-Barthélemy/Saint-Martin : particularismes et maintien du droit commun

Pour ces territoires, le principe est l’application du droit commun, sauf mention contraire. Wallis-et-Futuna présente des particularismes importants liés à son statut coutumier, avec des exclusions notables en matière de baux commerciaux ou de procédures collectives. Saint-Barthélemy et Saint-Martin, anciennes communes de la Guadeloupe, conservent une large application du droit commun, les adaptations étant principalement d’ordre administratif et fiscal.

Rôle des mandataires de justice et ministère public dans les procédures collectives ultramarines

Le traitement des difficultés des entreprises en outre-mer implique des acteurs dont le rôle est parfois renforcé par les spécificités locales, notamment celui du ministère public et des mandataires de justice.

Le ministère public : un acteur clé aux prérogatives croissantes

Le ministère public (le parquet) joue un rôle central dans le déroulement des procédures collectives. Il est informé de chaque étape clé et son avis est souvent requis par le tribunal avant toute décision majeure (ouverture de la procédure, adoption d’un plan de redressement, sanctions contre les dirigeants). Il dispose également d’un pouvoir d’action propre, pouvant demander l’ouverture d’une procédure ou la conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire. Cette intervention vise à garantir la protection de l’ordre public économique.

Mandataires de justice : administrateurs, liquidateurs et leurs missions spécifiques

Les administrateurs et mandataires judiciaires sont des auxiliaires de justice indispensables, désignés par le tribunal pour assister le débiteur (administrateur en redressement) ou représenter les créanciers et réaliser les actifs (mandataire judiciaire puis liquidateur). Leurs missions sont globalement identiques à celles exercées en métropole. La profession s’adapte toutefois aux évolutions, avec par exemple la possibilité pour les commissaires de justice (nouvelle profession fusionnant huissiers et commissaires-priseurs) d’exercer certaines de ces fonctions, sous réserve de suivre une formation adaptée.

Le représentant des salariés et les contrôleurs : fonctions et particularismes ultramarins

Dans toute procédure collective, les salariés désignent un représentant pour faire valoir leurs droits, notamment en ce qui concerne le paiement de leurs créances salariales. De leur côté, les créanciers peuvent demander la nomination de contrôleurs pour assister le mandataire judiciaire et surveiller le déroulement de la procédure. Si ces fonctions existent à l’identique dans l’hexagone, leur mise en œuvre peut être adaptée dans certains territoires, comme à Wallis-et-Futuna où certaines dispositions relatives à la garantie des salaires ne sont pas applicables.

La complexité du droit commercial ultramarin et la diversité des régimes applicables exigent une analyse fine et une connaissance approfondie des particularismes de chaque territoire. Pour toute question relative au droit des affaires ultramarin, n’hésitez pas à contacter nos avocats experts pour un accompagnement personnalisé.

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un tribunal mixte de commerce ?

C’est une juridiction spécifique aux territoires d’outre-mer, chargée de juger les litiges commerciaux. Sa particularité est d’être composée à la fois d’un magistrat professionnel, qui la préside, et de juges non professionnels élus par les commerçants et artisans locaux.

Pourquoi le droit commercial est-il différent en outre-mer ?

Cette différence découle directement de la Constitution française, qui distingue les territoires soumis à l’identité législative (le droit commun s’applique avec des adaptations possibles) et ceux soumis à la spécialité législative (les lois ne s’appliquent que sur mention expresse), afin de tenir compte de leurs contraintes et caractéristiques propres et de favoriser leur développement.

Les règles sont-elles les mêmes pour toutes les collectivités d’outre-mer ?

Non, chaque territoire possède un statut qui lui est propre. Les règles varient considérablement entre un département d’outre-mer comme La Réunion (article 73 de la Constitution) et une collectivité d’outre-mer à large autonomie comme la Polynésie française (article 74).

Qui sont les juges dans un tribunal mixte de commerce ?

Les juges sont de deux ordres : un magistrat de carrière (juge professionnel) qui assure la présidence, et des juges consulaires, qui sont des commerçants, artisans ou dirigeants d’entreprise élus par leurs pairs pour apporter leur connaissance du monde des affaires.

Ces tribunaux traitent-ils tous les litiges commerciaux ?

En principe oui, mais il existe des exceptions notables. Par exemple, les contentieux relatifs aux pratiques anticoncurrentielles sont souvent centralisés auprès de quelques juridictions spécialisées, parfois même à Paris, pour garantir une expertise pointue et soutenir une politique publique de régulation efficace.

Comment fait-on appel de leurs décisions ?

L’appel est généralement porté devant la cour d’appel compétente pour le territoire, où il est jugé par des magistrats professionnels, comme en métropole. L’unique exception est Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le tribunal supérieur d’appel conserve une composition mixte avec des assesseurs non professionnels.